漢検 … 受験との関係と次々に合格していく方法とは

「漢字能力検定」は皆さんご存知だと思います。その「漢検」の各級に学年の目安はありますが、中学受験、高校受験、大学受験のそれぞれに対して必要な級の目安について、また、うまく次々と合格していくような「成功のサイクル」を実践するためのポイントについて紹介します。

関連:ことばを増やす 本選び … 小学生や中学生の ことばを増やす

Contents

漢検とは

さて、日本漢字能力検定は、「漢字能力を測定するもの」です。一定の社会的評価のある検定ですが、実際にどのような問題が出題されているのか、どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

漢検の問題について

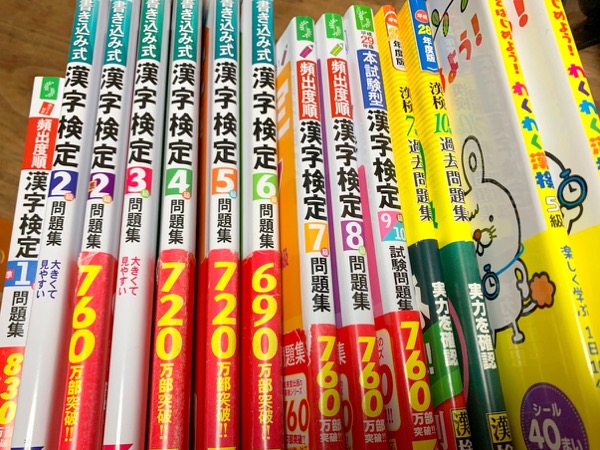

漢検に出題される問題は、漢字の「読み」「書き」だけではなく、幅広く出題されます。なお、以下は2級までの例です。漢検HPに過去問が1回分掲載されているので、実際の問題をいつでも見ることができます。

2級、準2級、3級、4級

読みに関する問題:漢字の読み、送り仮名、同音・同訓異字

書きに関する問題:漢字の書取、部首・部首名、誤字訂正

熟語に関する問題:四字熟語、熟語の構成、対義語・類義語

5級

読みに関する問題:漢字の読み、送り仮名、同音・同訓異字

書きに関する問題:漢字の書取、部首・部首名、誤字訂正、筆順・画数

熟語に関する問題:四字熟語、熟語の構成、対義語・類義語

6級

読みに関する問題:漢字の読み、送り仮名、同音・同訓異字

書きに関する問題:漢字の書取、部首・部首名、筆順・画数

熟語に関する問題:三字熟語、熟語の構成、対義語・類義語

7級

読みに関する問題:漢字の読み、送り仮名、同音異字

書きに関する問題:漢字の書取、部首・部首名、筆順・画数

熟語に関する問題:三字熟語、対義語

8級

読みに関する問題:漢字の読み、送り仮名、同じ漢字の読み

書きに関する問題:漢字の書取、部首・部首名、筆順・画数

熟語に関する問題:対義語

9級、10級

読みに関する問題:漢字の読み

書きに関する問題:漢字の書取、筆順・画数

漢検のメリット

漢字能力を磨くことによって 幅広く知識や能力が身につけられることのほか、中学受験や高校受験、大学受験でも加点されるケースがあります。ただし、学校ごとに加点の対象とするかどうか、どの程度の加点をするかには違いがあるので 注意が必要です。

漢検 と受験の関係

それでは、中学受験、高校受験、大学受験に分けて、漢字検定の目標級を考えてみましょう。

中学受験

「漢検5級が小学6年修了程度」とされていますが、実際のところはそれ以上の級の漢字まで要求されることがほとんどです。また、受験校の難易度にもよりますが、「中学校修了程度の3級」までを目標に学習した上で、それ以上の学習については 志望校の出題にあわせた学習に切り替えるのがよさそうです。

WordPressを使うならロリポップ!簡単インストール完備で楽々スタート!

高校受験

「漢検3級が中学校修了程度」となっていますが、ある程度の上位校を狙うなら「高校修了から大学、一般程度とされる2級」を目標に学習するとよさそうです。というのは、実際のところ公立高校でも2級の漢字まで出題されているからです。

棒線の漢字の読み方をひらがなを使って現代かなづかいで書きなさい。

2018年 神奈川県公立高校 学力検査 共通選抜

2 彼の 苦衷 を察する

棒線の漢字の読み方をひらがなを使って現代かなづかいで書きなさい。

2019年 神奈川県公立高校 学力検査 共通選抜

3 美術館に 彫塑 を搬入する

本文中の 臨む と真摯 の漢字の部分の読みをそれぞれ平仮名で書け。

2018年 京都府公立高校 前期選抜

本文中の 畏怖 の読み方をひらがなで書け。

2019年 京都府公立高校 中期選抜

上記の漢字は、漢検の「2級」や「準2級」の配当になっています。脱ゆとりの教科書から 高校入試での出題内容について上限が撤廃されているので、高校相当の漢字を出題することには何の問題もありません。

都道府県にもよりますが、「公立高校入試では漢検準2級は当然のように出題」され、ときには「2級配当の漢字も出題」されるものだ認識しておく必要があります。

大学受験

それなら大学入試では準1級や1級が出題されるのかというと、そうではありません。漢字の出題としては、2級までと考えておいてよさそうです。ただ、評論の本文の難易度が高くなってくるので、漢字問題として出題されなくとも語彙力は高校入試に比べて格段に高いレベルが問われることになります。

上手な漢検受験法

せっかく「漢検という漢字学習のきっかけ」があるので、流れに乗ってどんどんと身につけることができるといいですね。

漢検 の目標点

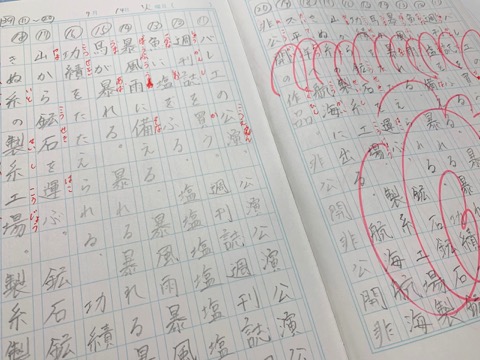

漢検には合格点があるので、とにかくその級の合格点を取ればよいわけです。例えば、漢検の合格基準は、準2級〜7級は70%、2級以上は80%となっています。ただ、合格するだけではなく次へのモチベーションにつながるのが理想です。

漢検では、90%以上を目標にして最低でも80%以上の得点をとって合格すると、次の級の過去問を解いたときに60%前後の点数を取ることができることが多くなっています。そうすれば、「次の級の合格へはもう一息」ということでモチベーションが維持しやすいですね。

逆に70%ギリギリで合格すると、次の級の過去問を解くと50%未満だったりします。そうするとモチベーションはなかなか上がってきませんよね。そんなことから、「漢検は目標90%」で取り組みたいところです。

漢検 受験のタイミング

受験でも有効な漢検ですが、受験学年になると入試過去問を解いたり模試もあるので 漢検に時間を割くことが難しくなります。

そのため、「中学受験生なら5年生のうちに3〜5級」「高校受験生なら中学2年までに準2〜3級」を取得できるのが望ましいですね。

まとめ

漢検については、なんとなくよさそうだとか、入試で加点があるという理由で受験するケースもあると思います。ただ、 「受験学年になる1年前までに目安の級を合格」しておいて、「受験学年では他の科目も含めた受験対策や過去問演習」に時間を取れるほうが効率はよいです。計画的に、また、高いモチベーションで学習できるようにするといいですね。

関連リンク

最後に、関連情報の紹介です。

学習関連

・予習と復習 … 予習と復習のうち 本当に大事なのはどっち?

・勉強は 朝型か夜型か? … それぞれの メリット と デメリット

・音読の効果 … 「集中力」と「正しい日本語」を身につけよう

・英検 … 「英検の特徴」と「うまく利用する方法」とは?

・漢検 … 「受験との関係」と「上手な受験方法」とは?

・勉強と日常生活 を関連づけて勉強するために

・ことばを増やす 本選び … 小学生や中学生の ことばを増やす

・敬語 … 尊敬語と謙譲語、 スッキリ見分ける方法とは?

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません