甲賀流忍術屋敷 … 今に残る甲賀望月氏の忍者屋敷

甲賀望月氏(こうかもちづきし)本家の旧邸であった「甲賀流忍術屋敷」は、現存する唯一の「忍術屋敷」 です。なお、忍者に関する資料のほか、仕掛けの詰まった屋敷を解説していただきながら見学することができます。近くにある体験型のテーマパーク「甲賀の里忍術村」とはまた別のものです。それでは、「甲賀流忍術屋敷」について詳しく見ていきましょう。

Contents

「甲賀流忍術屋敷」とは?

甲賀流忍者屋敷は「甲賀望月氏本家の旧邸」であり、観光用に移築や復元されたものではなく、当時の場所の当時の建物を修復し維持管理されてきたものです。また、江戸時代の元禄の頃に、防衛建築として建てられたとされています。

なお、現在は忍者の歴史を学ぶことのほか、実際に使われていた仕掛けを体験したり触れてみたりすることができる施設となっています。

甲賀望月氏について

甲賀望月氏は、「伊賀の服部」と並び称される忍者の代表的な存在です。なお、信濃の望月氏の支流として甲賀で発展した武士団であり、戦国時代には後の甲賀流忍術の中心となった「甲賀五十三家」の筆頭格として「甲賀の望月」と称されるまでになります。

鈎の陣(長享・延徳の乱)

甲賀望月氏が一躍有名になったのは、「鈎(まがり)の陣」での活躍にありました。1487年、室町幕府9代将軍の足利義尚(よしひさ)は、幕府に従おうとしない近江佐々木六角氏に対して討伐に向かいます。そして、義尚が六角氏の居城である「観音寺城」に攻め込むと、六角高頼は「甲賀城」へ退くも落城、甲賀山中で甲賀武士とともにゲリラ戦を展開し抵抗を続けました。

甲賀武士たちが山中で奇襲を仕掛けるなど 幕府軍を苦しめると長期戦に。しかし、ついに1489年に義尚が陣中で没したこともあり、戦いが終わり六角氏は生き延びることとなりました。

なお、この戦いに参加した甲賀武士たちは「甲賀五十三家」と呼ばれ、そのうち六角氏から感謝状をもらうほど信頼の厚かった家を「甲賀二十一家」と言われるようになります。

その他の忍者

忍者は裏で動くことが多く表向きに有名にはならないものですが、次のような著名な忍者もいました。

・服部保長 :半蔵とも言われた伊賀忍者。室町幕府から徳川家に仕えた。

・風魔小太郎:風魔の一党は主に関東を拠点とし、北条家に仕えた。

・百地丹波 :伊賀国出身で読本に登場する百地三太夫(ももちさんだゆう)のモデルとされる。

超リアル 戦国 武士と忍者の戦い図鑑 / 小和田哲男 山田雄司

「甲賀流忍術屋敷」の中を見てみよう

「甲賀流忍者屋敷」の仕掛けは?

「どんでん返し」

まず、忍者屋敷といえば「どんでん返し」です。「壁」や「襖(ふすま)」の奥に少し力を加えるだけで回転する仕組みになっています。なお、忍者屋敷内は薄暗くしてあることから、仕掛けは簡単には見つかりません。

「からくり窓」

「からくり窓」とは、格子のついた窓の脇に紙を一枚差し込むと窓が外れる仕組みになっているものです。そこから脱出し窓をもとに戻しておくと、相手からすると消えてしまったかのように感じられます。

「落とし穴」

「落とし穴」は、深さは約3mで自力では抜け出せない構造になっています。また、相手を陥れる目的のものもありますし、「抜け穴」として自らが脱出できるようになっているものあるそうです。

「中二階」

外観は二階建てですが、実際には三階建てで「中二階」があります。そして、その中二階には「見張り窓」があり、高さは1.1mから1.5mほどと有事の際に使うスペースです。また、「見張り窓」からは1階に脱出できるようにつくられています。

忍者にまつわる展示品や資料など

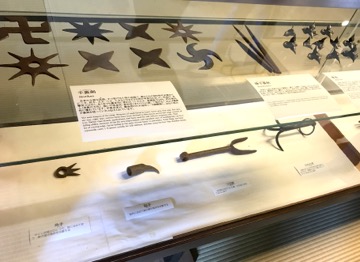

「手裏剣」

忍者の代表的な道具「手裏剣」は、十字型のほか風車型や卍型、棒型のものもあります。相手を傷つけることによる殺傷だけでなく、先に「毒」を塗りつけて使うこともありました。

「鉤縄(かぎなわ)」

「鉤縄」とは、縄の先に鉄製の「鉤」がついた道具のことです。凹凸のない壁や崖などを登るときに使ったり、川や谷を渡るときなどにぶらさがりながら移動するときにも使われました。

「水蜘蛛(みずぐも)」

水面を渡るために使われた「水蜘蛛」は、足に装着する輪状の木製の浮き(以下写真中央部)です。ただ、これだけでは浮力が十分ではなくバランスを取ることが難しいため、杖を併用したり、鉤縄を張って 伝って移動することもあったと考えられています。

忍者の衣服

まず、「忍者の衣服」は、紺や茶色が多かったと言われています。夜であっても、黒は色が浮き上がり意外に目立つそうです。

薬草

ほかには「薬草」なども展示されています。古来から、伊吹山から甲賀までは「薬草の宝庫」であり、今も 250種近くの薬草が自生しているそうです。なお、甲賀望月氏は、明治の初め頃まで薬を売り歩くことを生業としており、それを表向きの姿としていました。

手裏剣体験

裏庭のほうでは「手裏剣の体験」ができるようになっています。とくに、こういうのは男子は楽しくて仕方ないみたいです。

「甲賀流忍術屋敷」の案内

それでは、入館案内やアクセスについて見ていきましょう。

【 住 所 】〒520-3311 滋賀県甲賀市甲南町竜法師2331

【 電 話 】0748 – 86 – 2179

【 H P 】甲賀流忍術屋敷HP

「甲賀流忍術屋敷」の入館案内

入館時間

9:00 〜 17:00( 入館は 16:30まで )

入館料

中学生以上 600円、 3歳以上 400円

「甲賀流忍術屋敷」へのアクセス

公共交通機関で

JR草津線 / 甲南駅下車 約2km( 徒歩20分 )

車で

新名神高速道路 / 甲南ICから 約3分

地図

関連リンク

最後に、関連情報や周辺の情報についての紹介です。

周辺の お出かけスポット

・ 琵琶湖博物館 … 水族館としても満足できる「びわ博」

・ ブルーメの丘 … 花と動物の「滋賀農業公園ブルーメの丘」

・ 水口城 … 将軍徳川家光が 東海道の宿場町に築かせた城

・ 観峰館 … 東近江市の書の文化に触れる博物館「観峰館」

近隣府県の お出かけ情報

・ 滋賀の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

・ 京都の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

・ 大阪の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

・ 奈良の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません