相撲神社 … 国技相撲の発祥の地( 奈良県桜井市 )

奈良県桜井市の「相撲神社」、相撲発祥の地であり、実際に 横綱や大関などが訪れたこともある場所です。「相撲」は武芸や武道としてとらえられる一方、日本古来の神事や祭りなど日本の文化でもあり、古代からの歴史とともに引き継がれてきています。

Contents

「相撲神社」について

それでは、「相撲神社」について見ていきましょう。とくに相撲発祥の地である相撲神社には、横綱、大関を始め幕内全力士が訪れたこともありました。

「相撲神社」の特徴

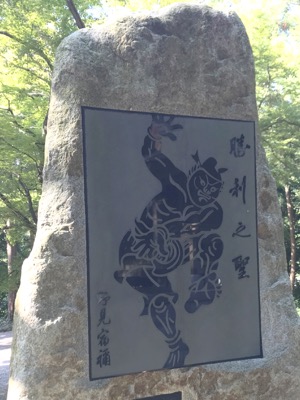

まず、入口には鳥居があり、奥には「力士の像」が見られます。そして、左の奥に青く見えるのは「土俵」を覆っているブルーシートです。さらに奥にすすむと、「野見宿禰(のみのすくね)の碑」があります。

由来「相撲神社」

「相撲の起こり」

約二千年前に「勅命天皇天覧試合」が行われたのが「相撲神社」です。そして、垂仁(すいにん)天皇のころに、「大兵主(ひょうず)神社」神域の小字カタヤケシの地で野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹴速(たいまのけはや)が戦ったことで、「国技発祥の地」 とされています。

ちなみに、その結果は野見宿禰が勝利。この当時は「蹴り」などの打撃系の技も多くなっており、また、相手が絶命するまで戦うというものでした。このときも当麻蹴速は亡くなっています。なお、それ以降、垂仁天皇に仕えた野見宿禰は、「殉死」の風習を「埴輪」などに代えることを提案するなど 評価を高めました。兵庫県たつの市の「野見宿禰神社」では野見宿禰を埋葬したとされ、塚が残っています。

「土俵入り奉納」

それから、昭和37年には「国技発祥の地」として顕彰するために、大鵬と柏戸の両横綱の「土俵入り」が奉納され、幕内全力士も訪れました。なお、シートで覆われていますが、境内には「土俵」が残っています。

当時の相撲協会時津風理事長(元横綱双葉山)を祭主にして、大鵬、柏戸の二人の横綱と琴ヶ浜、北葉山、栃ノ海、佐田の山、栃光ら五人の大関、加えて幕内全力士が参列するというものでした。また、この日の人出は10万人とも報じられ、大きな賑わいを見せたと言われています。

奈良 素敵なカフェ&お店案内 こだわりのカフェ・パン・スイーツ・雑貨たち

相撲について

相撲神社は「相撲発祥の地」と言われています。大相撲はNHKでは全ての場所の取り組みを生放送していますし、全国を地方巡業していることもあって、見たことぐらいはあるという人は多いのではないでしょうか。

相撲の概要

現在の相撲は、15日間を2ヶ月おきに1年に6場所(東京3、名古屋1、大阪1、九州1)。さらに、その間は、地方巡業があったり、行事や儀式もあります。

番付のうち、横綱、大関、関脇、小結、前頭までを幕内といい、その下の十両を含めてそれ以上を「関取」と呼びます。なお、十両未満は部屋付きの力士で、十両以上が給料をもらう力士のことです。

相撲の歴史

相撲の始まりは、相撲神社で紹介した通りです。また、当初は格闘技のようなものでしたが、しだいにその位置づけが変化していきます。

「相撲節会(すまひのせちえ)」

奈良時代から平安時代頃になると、宮中における年中行事の一つとして「天覧相撲」を行うようになりました。そして、「相撲節会」が行われる7月にあわせて任命される「相撲司(すもうつかさ)」という役職があったほど重要なものでした。

「神事相撲」

次に「神事相撲」、「相撲節会」とは別に定着していったのは「神社の祭事」として相撲をとる風習です。これは「天下泰平」「子孫繁栄」「五穀豊穣」や「大漁」などを願うもので、ときには相撲の勝敗によって「五穀豊穣」や「豊漁」を占うこともありました。

「武家相撲」

中世になると相撲を「武士の鍛錬」の一つとして行うようになり、とくに 源頼朝は相撲を好んだと言われています。

ちなみに、伝説として金太郎が熊と相撲をとる話が伝わっていますが、時代としては鎌倉時代の少し前のことです。神奈川県の足柄(あしがら)地方に住んでいたとされる金太郎が、源頼光(みなものとのよりみつ)に召し抱えられて坂田金時(さかたきんとき)と名乗り、大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)を退治するなど活躍したと伝わります。

「勧進相撲」

江戸時代からは、全国で「勧進相撲(かんじんずもう)」が行われました。そして、興行として相撲が行われ一般にも広がりを見せます。とくに11代将軍徳川家斉(いえなり)や12代将軍徳川家慶(いえよし)のこのころには、将軍が観覧する「上覧相撲」が行われるなど人気はさらに高まります。

さらに、相撲が「職業相撲」として成り立つようになると、谷風梶之助や雷電為右衛門など超人気力士も登場し、庶民の娯楽としても楽しまれました。

大相撲

こののち、「明治維新」や「文明開化」によって衰退していきますが、1884年に「天覧相撲」が行われたことによって人気を取り戻します。さらに1927年に各地の相撲が「大日本相撲協会」に統一されると、現在の大相撲に近づいていきます。

また、1960年代からは「海外公演」や「海外巡業」が行われており、海外との交流や国外における相撲ファンの拡大につながっています。

「相撲神社」の案内

それでは、参拝案内やアクセスについて見ていきましょう。

住 所 : 奈良県桜井市穴師

概要のリンクはこちら → 桜井市 HP

参拝案内

参拝時間

時間等の設定はなく、 自由に参拝できます。

御朱印

相撲神社から東へ100〜200mの「穴師坐兵主神社(あなしにいますひょうずじんじゃ)」でいただくことができます。

アクセス

公共交通機関で

JR桜井線 / 巻向駅 徒歩22分

奈良交通 / 相撲神社口バス停下車 徒歩17分

・停車するバスは「天理〜桜井間」を運行するバスです。

・「JR天理駅」「近鉄天理駅」「JR桜井駅」などから乗車できます。

車で

名阪国道 / 天理東IC から 約18分

西名阪道 / 天理IC から 約20分

*神社のすぐ近くまで車で行けますが、道は大変狭くなっています。

地図

関連リンク

最後に、関連情報や周辺の情報についての紹介です。

奈良の世界遺産

古都奈良の文化財

・東大寺 … 奈良の大仏と金剛力士像、そして「柱の穴」

・興福寺 … 世界遺産であり多数の国宝をもつ 法相宗の大本山

・薬師寺 … 国宝「薬師三尊像」がある 法相宗大本山

・唐招提寺 … 鑑真が開いた 天平文化の息吹を伝える世界遺産

法隆寺地域の仏教建造物

地域別の「 お出かけ情報 」

・滋賀の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

・京都の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

・大阪の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

・奈良の お出かけ情報 … 地域別 まとめ

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません